地域の歴史と文化にまなぶ

白岩義民 祖先の尊い犠牲の上に今がある

リーフレットダウンロード(下の資料をダウンロードできます)

右のアイコンをクリックしてください ⇒⇒

「白岩義民にまなぶ会」リーフレットNO.1

祖先の尊い犠牲の上に今がある

せんさいなこころとそうぞうりょくなしには、しんじつをしることができません。

あの2011年3月11日のつなみのえいぞうをみて、そのすごさにおどろくのは、まだひょうめんてきです。

だくりゅうのなかで、くるまやたてものなどのざんがいといっしょくたにされ、もみくちゃにされ、なきさけぶこともできずに、もがきながらしんでいったこどもたちとおおくのひと、ひと…。

そのひとつひとつのこころにおもいをよせなければ、しんじつはわかりません。

寛永白岩一揆についてもおなじです。

やまがたのふゆのあさはさむい。

さむさであたまやてがいたいときもあります。

さむさにふるえるとき、

「ひゃくしょうたちは、どのようにしてみをまもったのか?」

そうぞうしてみてください。

あたたかいいるいなく、たべものにもうえながら、こも・むしろをかぶってふるえていた…。

そんななかで、どのようにたすけあい、どのようにたたかいつづけたのでしょうか?

36にんものはりつけというだいぎゃくさつで、みうちやおなじしゅうらくからぎせいしゃをだしながら、ざんこくなじじつを、どのようにうけとめていったのでしょうか?

そして、そのご、どういきてきたのでしょうか?

しらいわびゃくしょうのくのうとにんたいは、そうぞうをこえています。

まだまだ謎の深い白岩一揆

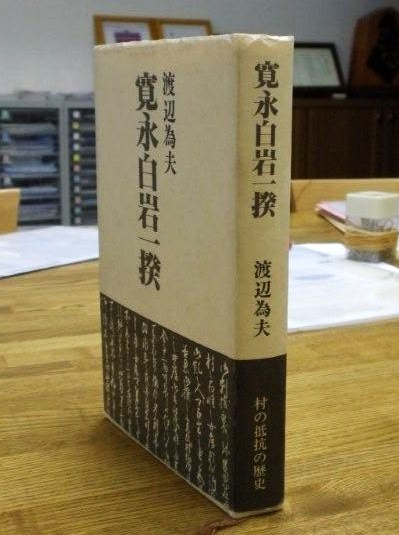

渡辺 為夫●寛永白岩一揆に興味をもちはじめてから、かれこれ五十年あまりになる。私はこの一揆の舞台となった白岩の生まれなので、一揆の伝承・物語については、子どもの頃からあらまし聞き及んでいたが、当初から特別つよい関心をもっていたわけでもない。それがすこし身をいれて取り組んでみようという気になったのは、次のような二つのきっかけからである。

●その一つは、父の死であった。父渡辺半右衛門は長いこと小学校の教師を勤め、退職後は隣町西川町の教育長となったが、昭和42年春に急に病を発し69歳で他界した。その生涯を通じてのライフワークは、ふるさと白岩の地域史の発掘で、特に力を注いでいたのは白岩一揆の究明であった。父の死後、その遺品の整理を手がけ、さまざまなノートやメモなどに接しているうちに、父の白岩一揆に対する熱気のようなものが、しだいに私にも乗り移ってくるような、そんな気がしだした。それからは何につけこの一揆のことが気にかかって仕方がないといったことで、いつしかすこし本気になって取り組んでみようという気になった。

●二つ目は、ちょうどその頃、近世史の泰斗(たいと)・児玉幸多教授の『佐倉惣五郎』(吉川弘文館)という人物叢書(そうしょ)の一冊と出会った。これはわずか二百頁たらずの小著であるが、わが国の代表的百姓一揆とされる「佐倉惣五郎の直訴事件」の真相に迫ろうとした研究書である。これによれば歌舞伎・講談・浪曲・小説等々で大々的に喧伝されてきた佐倉惣五郎の義民物語は、史実とは辻褄(つじつま)の合わないところが数多くみられるフィクションであるということになった。第一、惣五郎の駕籠訴事件は、承応3年12月20日、将軍家綱の上野寛永寺参詣の途上おこったとされてきたが、この日、家綱が寛永寺に参詣に出かけたという形跡は、いかなる幕府側の資料によっても認められず、それどころかこの日家綱は、江戸城を一歩も出ていないということが確認された。この時の惣五郎の目安状とされるものが、全国各地に流布しているが、もちろんそれらは後世につくられた贋作(がんさく)であるという。

●いずれ児玉教授の結論は、多くの「義民物語」は「百姓一揆の史実」とは、ほとんど別のものであり、義民物語のストーリーが必ずしも一揆の史実を語るものではないということであった。これは極めてショッキングな説であった。白岩の38人にものぼる百姓惣代が、いっせいに江戸表に越訴を敢行したというごとき「白岩義民物語」は、はたして「白岩一揆の史実」として本当のことなのかどうか、これまでの白岩義民の伝承は史実といえるものなのかどうか…・これがはなはだ気になってきたのである。つまり私の白岩一揆研究は、このような疑問から出発したのである。以来半世紀余り、解明できたことはごくわずか、一揆の謎はまだまだ深い。

(2014年2月、このリーフのために寄稿していただきました。)

●大阪夏の陣の余韻さめやらぬ1622年、最上家57万石が内紛ゆえに改易され、出羽国(今の山形、秋田両県)は大きく再編成されました。酒井忠勝が荘内13万8千石の領主となり、その弟酒井忠重が白岩8千石を支配することとなったのです。

●大阪夏の陣の余韻さめやらぬ1622年、最上家57万石が内紛ゆえに改易され、出羽国(今の山形、秋田両県)は大きく再編成されました。酒井忠勝が荘内13万8千石の領主となり、その弟酒井忠重が白岩8千石を支配することとなったのです。

当時の白岩領は、現在の西川町と寒河江市白岩をあわせて「白岩郷」と呼ばれ、お城は白岩の楯地区にありました。

(義民が処刑された山形市長町の刑場跡付近。この石の塚は地元有志が義民を悼んで祀ってきたと語り継がれています。) ⇒

●それからの10余年、酒井忠重の治世は白岩農民にとって耐えがたいものでした。

●それからの10余年、酒井忠重の治世は白岩農民にとって耐えがたいものでした。

高利での種もみの貸し付け。米の売付代金を支払いかねたということで百姓2人が成敗されたり。百姓たちの女房が多数城に召し上げられ、重要な働き手を失った百姓の中には潰れ百姓となった者も出ている。

年貢米を取り立てておきながらその年貢米を高値で百姓に押し売りしている。払えなければ女房子どもを召し上げ、牢に入れたり折檻を加えるので女房子どもや自身をも身売りして支払っている…などなど。

その結果、忠重入部(にゅうぶ)から「只今まで身売りをしたり餓死したりした領内の百姓は千四百五十四人にも及んでいる」(白岩目安状)。

(体系だった白岩一揆の研究書『寛 永白岩一揆』。地元の郷土史家 渡辺為夫氏が自費出版しました。)⇒

● 寛永10年(1633年)、白岩の百姓たちは忠重の悪政を23カ条の目安状(「白岩目安状」)に認(したた)め、幕府に上訴しました。その後五年余の間、執拗(しつよう)に闘い続けたのです

寛永14年の島原の乱勃発とその広がりを恐れた幕府は、寛永15年(1638年)3月7日、領内を治めきれない酒井忠重から白岩領を没収し、幕府領としました。

同じ年の6月、幕府の意をうけた山形城主保科正之(後の会津藩主)の命(めい)によって白岩百姓の中心的な者35人が一網打尽に捕えられ、7月21日、山形城下の長町広川原において磔(はりつけ)にされたのでした(処刑は36人と言われています)。

白岩郷一円を驚愕(きょうがく)と慟哭(どうこく)の涙が覆ったに違いありません。

処刑から376年、白岩百姓の魂は今も私たちに何かを訴えかけてきています。

処刑から三七六年、三八人を祀(まつ)る義民の碑

白岩義民の碑と供養堂(白岩・誓願寺の境内)⇒

白岩義民の碑と供養堂(白岩・誓願寺の境内)⇒

白岩義民の碑。寛永15年(1638年)の処 刑から大よそ60年後頃(元禄期)に建立か?

白岩義民の碑。寛永15年(1638年)の処 刑から大よそ60年後頃(元禄期)に建立か?

中心は大庄屋 和田庄左エ門(碑の裏面に銘あり)。

だがこの後、なぜか和田庄左エ門は白岩の歴史から忽然(こつぜん)と消えています。⇒

碑の両側には38人の法名が刻まれ、 裏面には処刑の日の

碑の両側には38人の法名が刻まれ、 裏面には処刑の日の

「寛永15年7月 21日」と刻印されています。

36人が磔にと言われていますが、他にも2人処刑されたのではと推測されます。 ⇒

今も続く義民慰霊祭 … 白岩誓願寺(せいがんじ)

鎮魂の響き

鈴(れい)の音と御詠歌(ごえいか)⇒

鎮魂の響き

鈴(れい)の音と御詠歌(ごえいか)⇒

毎年五月の第二日曜日、白岩誓願寺で義民の慰霊祭がおこなわれています。

毎年五月の第二日曜日、白岩誓願寺で義民の慰霊祭がおこなわれています。

誓願寺と「白岩義民顕彰会」が中心となって、寛永白岩一揆から三七五年以上も経った今日なお、義民の尊い犠牲を悼む集いが続けられています。

何としても後世に引き継がなければと思うのは私たちだけでしょうか…。

2012年5月13日撮影、誓願寺本堂にて⇒

2012年5月13日撮影、誓願寺本堂にて⇒

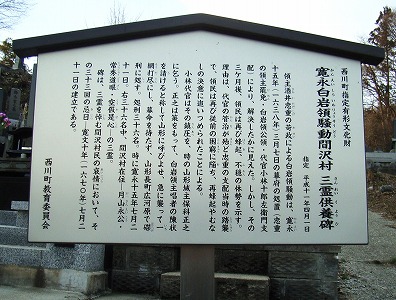

死してなお罰せられ … 間沢東泉寺(とうせんじ)の供養碑

間沢東泉寺(とうせんじ)の供養碑⇒

間沢東泉寺(とうせんじ)の供養碑⇒

2基の供養碑頭部に注目を!

2基の供養碑頭部に注目を!

それぞれ2本の縄目が入っています。

科人(とがにん=罪人のこと)の印と思われます。

33年忌にちなんで建立されたようですが、処刑から33年経てなお、このような供養碑しか許されなかった?

どんなに無念だったことか。

西川町教育委員会が平成11年4月1日に立てた案内板。

西川町教育委員会が平成11年4月1日に立てた案内板。

「寛永白岩領騒動間沢村 三霊供養碑」とあり、

「間沢村在住―月(がっ)山(さん)永(えい)公(こう)・常(じょう)秀(しゅう)道(どう)眼(げん)・空假(くうか)是(ぜ)心(しん)―の三霊」と記載。

西川町にも慰霊碑 東泉寺(とうせんじ)

「白岩一揆」というと寒河江市大字白岩のことと思われがちです。

「白岩一揆」というと寒河江市大字白岩のことと思われがちです。

しかし寛永白岩一揆のころの「白岩郷」とは、現在の西川町と白岩を含めた地域でした。

これら東泉寺の碑についても、もっと多くの人に知ってほしいのです。

間沢・東泉寺の正面。鄙(ひな)びた雰囲気に心が洗われるよう⇒

境内にたたずむ義民の碑。

境内にたたずむ義民の碑。

左頁の供養碑は本堂裏手の墓地の正面、一番目立つところにあります⇒

参考にさせていただいた主な本

✎ 渡辺為夫氏著 『寛永白岩一揆』(非売品)

✎ 佐々木潤之介氏著 『大名と百姓』(中公文庫 「日本の歴史」第十五巻)

✎ 煎本増夫氏著 『島原・天草の乱』(新人物 往来社)

✎ 藤沢周平氏著 『長門守の陰謀』(文春文庫) ※この四冊では、直接、白岩一揆が取り上げられている。

✎渡辺尚志氏著 『百姓の主張 訴訟と和解の江戸時代』(柏書房)

刑場跡の石の塚 「むつこい(むごい)ということで、地元の人がお参りしてきた」(古老の話)。

渡辺為夫氏の『寛永白岩一揆』(220頁)には次のように記されています。 「

渡辺為夫氏の『寛永白岩一揆』(220頁)には次のように記されています。 「

この処刑(磔)の場所、広川原というところについて、豊原愛郎氏(渡辺嘉兵衛氏のペンネーム)は『春風秋雨』の中で次のように紹介していた。

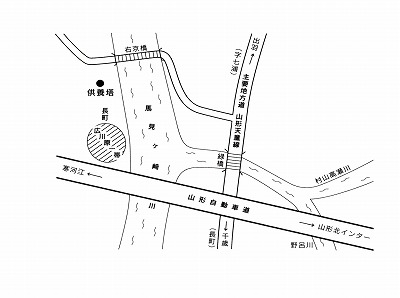

『この惨劇の行われた長町の広川原とは一体どこかというに、それはどうやら馬見ケ崎川(まみがさきがわ)と高瀬川の合流する地点であったらしい。

つまり長町の裏を北流した馬見ケ崎川がみどり橋の下でカーブを描く西側に一つの塚があり、昔はここで首切りがあったとは土地の者の語り伝えである』…」

白岩義民を祀ると語り伝えの広川原の古い塚⇒

塚の背面。

塚の背面。

誰を祀るものか、誰が建てたのか、一切刻まれていません。

朽ちかけた石の塚は無言…。⇒

今も地元の人たちが、義民が処刑された日に清掃とお参りを続けています。

2013年7月21日、「千歳の昔を訪ねる会」のみなさん他。

2013年7月21日、「千歳の昔を訪ねる会」のみなさん他。

磔の刑場跡、広川原(ひろかわら)の概略図⇒

磔の刑場跡、広川原(ひろかわら)の概略図⇒

「報復的で威嚇(いかく)的な」磔(はりつけ)の刑。

渡辺為夫氏は、その著『寛永白岩一揆』の中で次のように書いています。

「白岩の三十六名の百姓たちは、『家世実記』(会津藩保科家文書)の記載によれば『磔』の刑をうけたのであるが、これは死罪の中でも特に重罪者に課せられるものであり、その残酷さの故に報復的で威嚇的な意味あいのつよい処刑の方法であった。」

「まったくむごい話である。たぶんこの処刑は、前後数年にわたって不穏な動きをくりかえしていた白岩領内を、一挙に鎮静化する意味あいをこめて、特に残酷な方法がとられたのではなかったか、…しかも島原一揆の勃発(ぼっぱつ)で、内外ともに騒然としている最中である。一揆などの動きに対しては、断固たる態度でのぞむことを近隣諸地方にしめし、百姓層を震撼(しんかん)とさせる必要があったのであろう。」(221頁)

「かっと目をむいて…」

「この磔刑は身震いのするほど残酷凄惨(せいさん)な処刑であり、のこされた白岩の人々の驚愕(きょうがく)と悲嘆は、想像を絶するものがあったと思われる。」

「なまぐさい夏の風がわたる広川原に、白岩の百姓三十六名が、鮮血をしたたらせ、かっと目をむいて罪木の上に晒(さら)されている光景を思いうかべるとき、そのむごたらしさに今もって身のけのよだつ思いがするのである。」(222~223頁)

私たち「白岩義民にまなぶ会」が思うこと

◕ 家族と郷土のために生命をかけて闘った百姓たちの勇気に感動し、白岩義民を私たち郷土の誇りと思います。

◕ 村々の数多(あまた)の百姓たち、女、子ども…みんなが助けあったから闘い続けられたに違いありません。この助け合い精神を失ってはならない。

◕ 白岩義民の史実をより広くより深くまなび、より多くの人々に伝え、その心を受け継ぎ、鎮魂に努めていきたいと思います。

私たち「白岩義民にまなぶ会」の活動

◕ 2010年2月21日から、2カ月に1回の勉強会を続けています。

◕ どなたでも会員になれます。会費は半年で1000円です。

白岩義民にまなぶ会 代表 東海林 正弘

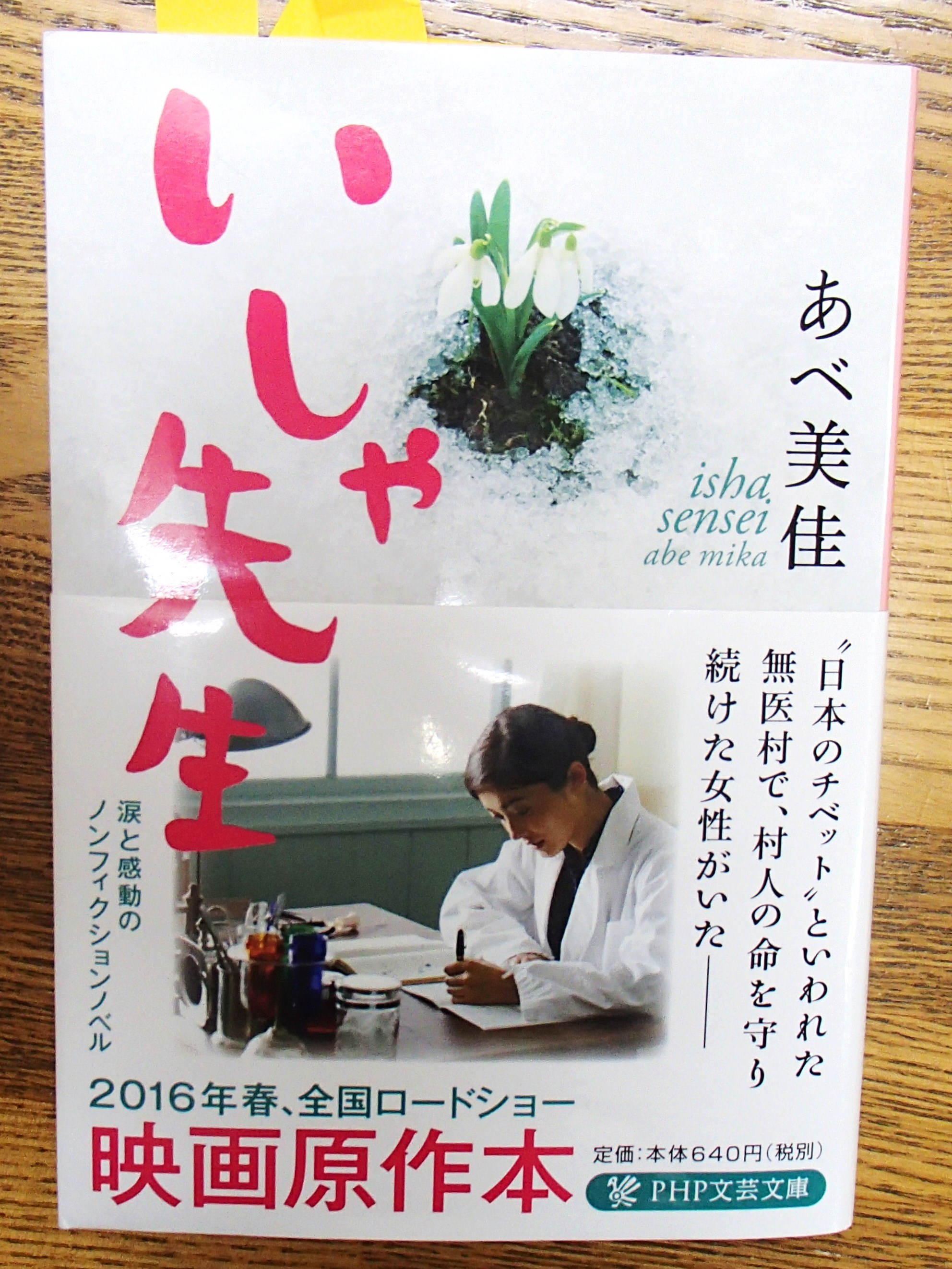

『いしゃ先生』のススメ(僻地医療に献身した志田周子さん)

『いしゃ先生』の映画と小説、ご覧になりましたか?

私も小説を2回読み、映画を2回見ました。

私も小説を2回読み、映画を2回見ました。

突然のお便りにびっくりされたことでしょう。

「もう見たよ」という方も多いと思います。

それでも門外漢の私がお便りしたのは、この『いしゃ先生』の本と映画を、ぜひ多くの人に味わってもらいたかったからです。

志田周子(ちかこ)さんの生涯は、大井沢や西川町の郷土と一体になった歴史的な文化遺産だと思います。

※小説の作者はあべ美佳さん、尾花沢出身で、映画の脚本も書いています。

✎ 志田周子さんは、昭和10年(1935年)、24歳で故郷の大井沢村に医師として戻ってきてから、昭和37年(1962年)、51歳で食道がんで亡くなるまでの27年間、僻地の貧しさや偏見と闘いながら、医療をはじめとする生活と文化の向上に全身・全力で取り組んだ生涯でした。

✎ 彼女の生涯は、僻地医療のために一生をささげた自己犠牲の生涯と見えますが、はたしてそうだったのでしょうか?

映画でも小説でも、このことが問いかけられています。

確かに自分を犠牲にして僻地医療に取り組んだ。苦しいことも多かった。

しかし、それは同時に他人に役立つ、他人が喜んでくれるという充実感や生きがいを感じることのできる人生ではなかったのでしょうか?

周子さんは、人間にとって生きるとは何かを深く問いかけてきているのではないでしょうか。次に、私が感動したりまなんだことを少しだけ触れさせてください。

・・・・・・ 感 動 そ の 1 ・・・・・・

✎ 「母ちゃん、死んでしまうがもすんね!」という村の少年の切なる願いから患家を訪問した時のこと、『少年の祖母らしき人物が飛び出してきた。

「医者にかがる金なぞ、うぢにはねぇ」

「診察代は結構です。とにかく、患者さんに会わせてください」

「だめだ。帰ってけろ」・・・

「ほれ、さっさど帰ってけろ。今からロクサン(祈祷師のこと)に来てもらうなだ。」・・・

戸がぴしゃりと閉められた。』(本の78~79頁)

「無医村をなんとかしたい」という村長でもある父親に懇望されて東京から大井沢に戻ってきた周子、医者が来てくれることを待ち望んでいたはずの村人たち、だが、周子は撥ねつけられたのでした。

それほどに貧しさと偏見の深く暗い底なし沼が広がっていたのです。

✎ どんなに良いことでも「良いことだから受け入れられる」というわけではないことを、あらためて私自身も教えられました。

・・・・・・ 感 動 そ の 2 ・・・・・・

✎ 診察代がわりにと、おずおずとじゃがいもを差しだした母親に頼まれ、娘を診察に行った時のこと。

小説では次のように書かれています。

「お母さん、これはただの風邪ではありません。肺結核の疑いがあります」

「一刻も早く、レントゲンのある隣町の病院に行きましょう」

「あぁ、どげしたらいいべ。困ったちゃ、困ったちゃ…」と繰り返すばかりの母親。

そこへ父親が帰ってくる。

「娘さんはおそらく肺結核だと思います」

「藪医者のくせに適当なごど言うな! うぢがら肺病患者なんぞ出したら、恥だべ!」

「このうぢさ、誰も近寄らねぐなる。村八分もいいどごだ」…

✎ 「お父さん、お願いです。隣町の病院まで娘さんを連れて行って下さい。一日も早く、です」

という周子の叫びは、

「ほだな金ねぇ。いいがら早ぐ帰ってけろ!」と父親に怒鳴り返される。・・・・・

✎ それから、肺結核の少女の家への周子の日参が始まった。

片道4キロの道を毎日。

「ときに周子は、卵や山羊の乳を持参した。

帰り際、母親がそっと野菜を持たせてくれることもあった。

少女の病状は、悪いながらも安定している。

…もう一人も死なせない。

まだ助かる命を助けられないのだったら、自分は何のためにこの村にいるのか。

これはもはや意地…自分との闘いだった。」

✎ 『一カ月ほど過ぎた頃だろうか。

ある朝、玄関先でいつものように声をかけると、少女の母親が飛び出してきた。

「いしゃせんせっ!」

「どうしました」

「父ちゃんが、父ちゃんが…今朝、娘おんぶして、隣町の病院さ行ぎました」

「…よかった…アハ、よかった…」 二人は手を取り合って喜んだ。・・・

頷きながら周子は、腹の底から湧き上がる不思議な熱を感じていた。

この村に戻ってから、初めて経験する感情だった。』(『いしゃ先生』162~173頁)

・・・・・・ ま と め の 感 想 ・・・・・・

✎ 田舎の再興を念願する者の一人として、私が特に重視するのは、地域の文化と教育の発展です。それらを通じた“人づくり”です。

志田周子さんのような素晴らしい人間の歴史を掘り起こすことには、大きな意義があるのではないでしょうか。

大井沢地区と西川町の住民のみなさんをはじめ、多くの人たちの協力によって、この素晴らしい事業が推し進められていることに心から敬意を表します。

2016年2月20日