「寒河江ダムの決壊に備えて避難訓練を」大切な人を守るのはあなた

「寒河江ダムの決壊に備えて避難訓練を」大切な人を守るのはあなた

だれが「寒河江ダムは大丈夫」と言えるのか?

◩ 事務所開設15年目となりました。お客様のおかげで、ここまでやってこられました。本当に有りがたいことです。だからこそ、保険代理店としての責任に身の引きしまる思いです。

Ⅰ、大川小学校の悲惨(ひさん)に何をまなぶのか

◩ 冷たく黒い濁流に呑みこまれ、建物や車の残骸(ざんがい)にもみくちゃにされたこどもたち…

※(写真は廃墟(はいきょ)の大川小と弔う人たち、2012/4/14)

3.11以降、ずうっと考えてきました「私たちは目の前の日常に振り回され、背後の巨大なリスクに目をふさいできたのではなかったか?」と。石巻の大川小学校の廃墟に立つたびに、考えさせられました。

冬の海の冷たく真っ黒な濁流にのみこまれ、建物や車などの残骸(ざんがい)にもみくちゃにされながら、もがき苦しんでいった子どもたち

全校児童108人中74人が死亡・行方不明に。 「君たちを救えなかったのはなぜだ、誰に責任があるんだ?」何度も反問しました。

◩ 私たち大人の責任

君たちの苦しみと、その小さな胸の内を思う時、どうにもできなかった自分たちの無力に腹が立ちます。あれから1000日、痛感するのは“私たち大人の責任”ということです。

君たちの苦しみと、その小さな胸の内を思う時、どうにもできなかった自分たちの無力に腹が立ちます。あれから1000日、痛感するのは“私たち大人の責任”ということです。

目の前に裏山があり、逃げて助かった子どもたちもいるのに、なぜ74人もの子どもたちが犠牲(ぎせい)になったのか?

北上川河口から約4キロの大川小は地域の避難所になっており、石巻市のハザードマップでも大川小は浸水しないことになっていました。

大川小のマニュアルでも、津波時の避難場所を「近隣の空き地・公園等」とするだけで具体的に記さず、職員会で「津波について話しあったことはない」というのです(2013/7/8朝日参照)。

こうして「ここまでは津波が来ない」「学校にいれば大丈夫」という危機意識の無さが大人たちに蔓延(まんえん)していました。(津波後も、行政は「想定外」で逃げているようです。)

でも、大川小学校は海抜(かいばつ)1メートル前後だったというのです。なんで、そんな所が津波からの避難所になっていたのでしょうか? どうして万一に備えなかったのでしょう?

大川小のあの悲惨を再び繰り返さないために、寒河江ダムのことも実態を直視すべきです。 大地震に襲われたことがなくても、集中豪雨の大災害にあったことがなくても、それらを想像し対策を考えていくことができる、それが人間ではないでしょうか。それが大人というものです。

Ⅱ、よそ事になっていませんか

◩ 山形でも被害発生・・・7月の集中豪雨は教えています

3.11の大津波を「よそ事」のように思っていませんでしたか? でも今年7月の集中豪雨にびっくりしたのではないでしょうか。「まさかこんなに・・・?」

住宅の水災や山間部の土砂崩れ、橋の崩壊(ほうかい)などが発生し、また、上山、寒河江、天童…などでは断水になりました。写真は大災害が「よそ事」ではないことを教えています。

寒河江ダムの決壊には二つの想定が成り立ちます。直下型地震によるダムの決壊(けっかい)。豪雨で大量の土砂がなだれこんで起きるダム津波。 今年10月の伊豆大島災害のように山が崩落したら…?

3.11の大津波を「よそ事」のように思っていませんでしたか? でも今年7月の集中豪雨にびっくりしたのではないでしょうか。「まさかこんなに・・・?」

住宅の水災や山間部の土砂崩れ、橋の崩壊(ほうかい)などが発生し、また、上山、寒河江、天童…などでは断水になりました。写真は大災害が「よそ事」ではないことを教えています。

寒河江ダムの決壊には二つの想定が成り立ちます。直下型地震によるダムの決壊(けっかい)。豪雨で大量の土砂がなだれこんで起きるダム津波。 今年10月の伊豆大島災害のように山が崩落したら…?

あなたは「大丈夫」と言えますか?

(大井沢の県道 豪雨で橋の両端が切断された。)⇒

(ダム湖岸が崩落 国道112号の足元まで。)⇒

(ダム湖岸が崩落 国道112号の足元まで。)⇒

◩ 「決壊のおそれは無いのか?」との質問に対する寒河江市の回答は…

町内会の柴橋区総会で、東海林が上記趣旨の質問をしたところ、区役員会で寒河江市に問い合わせてくれました。市の回答は以下のとおりでした。

「1、決壊のおそれはないのか」との質問に対する回答:「寒河江ダムは、河川管理施設等構造令に基づき、地震に対して十分な安全性が確保されるよう設計されています。河川管理施設等構造令に則り(のっとり)設置されたダムについては、東日本大震災や阪神淡路大震災に

おいても、ダムの安全性に影響を及ぼすような重大な被害が発生したとの報告はありません」。

「3、ダム決壊想定のハザードマップ等の整備はしているのか」との質問に対する回答:「寒河江ダムを管轄(かんかつ)している国土交通省は、寒河江ダムを含む所管ダムの安全性を確保しており、決壊を想定したハザードマップ等の整備はしていないとのことから、寒河江市で独自に整備はしておりません」。(2013/5/9

市危機管理室からの回答の抜粋)

「3、ダム決壊想定のハザードマップ等の整備はしているのか」との質問に対する回答:「寒河江ダムを管轄(かんかつ)している国土交通省は、寒河江ダムを含む所管ダムの安全性を確保しており、決壊を想定したハザードマップ等の整備はしていないとのことから、寒河江市で独自に整備はしておりません」。(2013/5/9

市危機管理室からの回答の抜粋)

何を根拠に「安全だ」と言っているのか、よく見て下さい。 論拠は「法令に基づき…被害発生の報告がない」という法令と前例主義です 。

(7月豪雨で橋脚が傾いた寒河江川の慈恩寺橋。

濁流に足元を掘られ、上流側に傾いた。)⇒

もうひとつは「国土交通省が安全というので…」との「上意下達(じょういげたつ)」式です。 これで「安全」だと!? 自分たちの足で調べ、自分たちの頭で考えたのでしょうか? もしダムが決壊し、数千人~数万人もの生命が奪われた時、誰が責任を取るのでしょうか? 大川小学校の悲惨を生んだ危うさ(あやうさ)と同質ではないでしょうか?

Ⅲ、百聞は一見に如(し)かず

◩ 山体(さんたい)崩壊と荒砥沢(あらとざわ)ダムの危機:

寒河江市は「重大な被害」は発生していないと言っていますが、2008年6月の「岩手・宮城内陸地震」で荒砥沢ダムが決壊の危機にあったことをどう考えますか?

㊟ 荒砥沢ダム:ダム型式は寒河江ダムと同じロックフィルダム。総貯水容量 1413万トン。 管理事務所職員が説明してくれました。 「土砂の流入で高さ6mのダム津波が発生し、管理道路の橋が120m程飛ばされた。津波がダム堤体(ていたい)を直撃していたら危なかった」と。驚きでした。

寒河江市は「重大な被害」は発生していないと言っていますが、2008年6月の「岩手・宮城内陸地震」で荒砥沢ダムが決壊の危機にあったことをどう考えますか?

㊟ 荒砥沢ダム:ダム型式は寒河江ダムと同じロックフィルダム。総貯水容量 1413万トン。 管理事務所職員が説明してくれました。 「土砂の流入で高さ6mのダム津波が発生し、管理道路の橋が120m程飛ばされた。津波がダム堤体(ていたい)を直撃していたら危なかった」と。驚きでした。

(地震によりダム上流で山体が崩壊。

その規模は長さ1400m、幅810m、高さ140mで日本最大)⇒

(荒砥沢ダムの提体側から見た山体崩落の全形です)⇒

(荒砥沢ダムの提体側から見た山体崩落の全形です)⇒

◩ 3.11で決壊した藤沼ダムは?

福島県須賀川市(すかがわし)の藤沼ダムが決壊し、何キロもの下流域まで濁流が襲いました死者・行方不明者は8人に。

寒河江市は荒砥沢ダムも藤沼ダムも無視しています。ダム被害を考える上で多くの教訓があるのに。

「ダムの決壊で何mくらいの高さの濁流に?」 「何分くらいで濁流がくるのか? 逃げる余裕は?」

「濁流はどのくらいの威力(いりょく)があるのか?」

…など、研究すべき課題は一杯なはずです。

Ⅳ、減災(げんさい)のための緊急提言!

① 寒河江ダムは巨大すぎる?

① 寒河江ダムは巨大すぎる?

寒河江ダムは総貯水容量が1億900万トンです。藤沼ダムは約70分の1の150万トン。それでも高さ5~7mの濁流が襲ったのです。寒河江ダムの決壊で濁流は30mを超えるかもしれません。

② 避難訓練を実施し、安全を総点検しよう

3.11で被害の大きさを左右したのは避難訓練の差でした。ダム決壊の避難訓練は不可欠です。西川町から山形市までの広範な地域での実施を提案します。10年20年先を考えた安全対策を。

(濁流の痕、藤沼ダム)⇒

③ 山の上に避難所をつくろう

寒河江市では、慈恩寺地区は寒河江川沿いの醍醐小学校が避難所だそうです。「あそこに逃げたらかえって危ないよ」との声を聞きます。高松地区の陵西中も寒河江川の河川敷そばです。なぜ高台に避難所をつくらないのか?例えば工業団地そばの平野山に大規模な避難所を造り、白岩小学校を修築して避難所にするなどは不可能でしょうか。

(満水の寒河江ダム、これでもダムの半分 )⇒

④ 避難訓練をすれば、避難道路や駐車場の問題も見えてきます

3.11でも避難道路の渋滞が被害を大きくしたと言います。しかし車抜きでは避難できません。避難訓練を通じて道路と駐車場の問題が明確になるはずです。例えば駐車場としては、寒河江なら工業団地の駐車場を全面開放する等も考えられます。

⑤ 家族や会社での避難方法の話しあいを

「どこに逃げるか」、「いつ逃げるか」、「なにで逃げるか」、「持っていく物は何か」…など事前に話し合っておくことの大切さです。実際はまだまだ話しあわれていません。

⑥ 川沿いの西川小学校の問題など、ダム決壊を想定外のままにしてよいのか?

検討すべき問題は山のようにあります。ご意見をお待ちしています。 2013年12月7日

ダムネットニュースNo.01 「ダムの安全神話が崩れた日」

ダムの安全神話が崩れた日

Ⅰ、あなたは知っていましたか?

(以下の写真は2011/7/17、東海林撮影)

3.11大震災でダムが決壊、8人が犠牲に

3.11大震災でダムが決壊、8人が犠牲に

…福島県須賀川市

◩ 福島県須賀川市の藤沼ダム。戦後、灌漑用ダムとして造られ、何回もの補強工事の後、最近は自然公園としても整備されていました。総貯水容量150万トンのアースフィルダム(土堰堤)、堤防の高さ18.5m。

㊟ ちなみに寒河江ダムは土石を積み上げたロックフィルダム。総貯水容量1億900万トン。 藤沼ダムは3.11大地震で決壊し、150万トンの水が一気に濁流となって樹木をなぎ倒し、山あいの集落を襲ったのです。

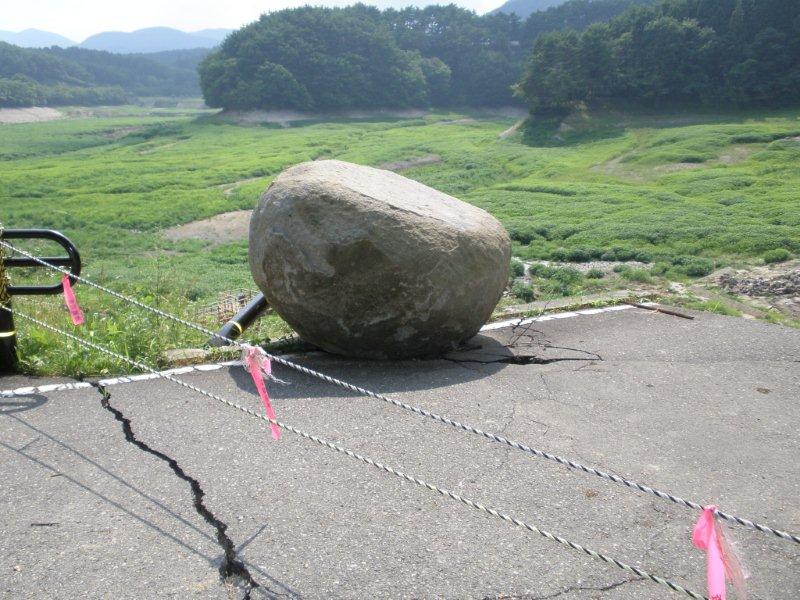

(崩れかかった護岸道路から地震で転がってきた巨大な石がダム湖跡を見下ろしていた。濁流に足元を掘られ、上流側に傾いた)⇒

◩ 原発同様に「ダムは決壊しない」という神話がありましたが、ダムも“絶対安全”ではなかったのです。だが、原発事故と同じく「あれは古いダムだった」「農業用のダムだった」などと巨大事故から眼を塞ごうとしています。濁流の高さや速さ等、減災の教訓は一杯あるというのに。

◩ 原発同様に「ダムは決壊しない」という神話がありましたが、ダムも“絶対安全”ではなかったのです。だが、原発事故と同じく「あれは古いダムだった」「農業用のダムだった」などと巨大事故から眼を塞ごうとしています。濁流の高さや速さ等、減災の教訓は一杯あるというのに。

;">

(大地震の揺れによって護岸堤防が崩れ、道路は崩落 残った土手は厚さ70センチほどに。そこへ150万 トンの水圧がかかった。他の個所が決壊しなければ、

ここが決壊した)⇒

(ここで護岸堤防が決壊し、濁流が森を突き破って一気に駆け下って行った)⇒

Ⅱ、まるで津波の痕(あと)のよう…集落を襲った鉄砲水

◩ 藤沼ダムの下流の長沼地区、滝地区で、死者7人、行方不明者1人(1才の幼児)、流失もしくは全壊した家屋19棟、床上床下浸水家屋55棟という被害になってしまいました。何キロもの下流域まで鉄砲水が襲ったのです。

◩ 藤沼ダムの下流の長沼地区、滝地区で、死者7人、行方不明者1人(1才の幼児)、流失もしくは全壊した家屋19棟、床上床下浸水家屋55棟という被害になってしまいました。何キロもの下流域まで鉄砲水が襲ったのです。

(濁流は、ここから下流(写真の上方向)へ、人も建物も流し去った。まるで津波のように )⇒

(鋼鉄製の橋の欄干すら飴のように曲がっている。濁流の威力と、少なくとも濁流がこの高さまできたことを物語っている)⇒

(鋼鉄製の橋の欄干すら飴のように曲がっている。濁流の威力と、少なくとも濁流がこの高さまできたことを物語っている)⇒

◩ 総貯水容量150万トン、ダムとしては小さい。しかし威力はすさまじかった・・・ 。

◩ 総貯水容量150万トン、ダムとしては小さい。しかし威力はすさまじかった・・・ 。

(須賀川市の北町集落。建物は、骨組みだけ残してぼろぼろに破壊されていた。人も建物も流し去った。まるで津波のように)⇒

生きるために① いつ、逃げる決断を?

● 「みんなが逃げ始めたら自分も」という追随型では遅い。自分の判断が決め手。

● 最も危険なのは直下型地震。机がひっくり返るとかテレビがぶっ飛んだら、「逃げろ!」と叫んで、即、逃げること。

● ダムが決壊するとすれば直下型地震か月山の山崩れ。その時、濁流の高さは何十mか? 下流域に達するのは何分後か? これこそ緊急に調査研究すべき。

● 各人が自主的に判断して逃げるためには、教育と訓練、家族の話合いが大切だ。

ダムネットニュースNO.02「寒河江ダムへの3つの疑問」

【疑問Ⅰ】なぜロックフィルダムなのか?

◩ これまで地元では、風評のようにして「寒河江ダムは岩石を積み上げたロックフィルダムだから、コンクリートダムよりも地震に強いんだ」と言われてきました。

◩ これまで地元では、風評のようにして「寒河江ダムは岩石を積み上げたロックフィルダムだから、コンクリートダムよりも地震に強いんだ」と言われてきました。

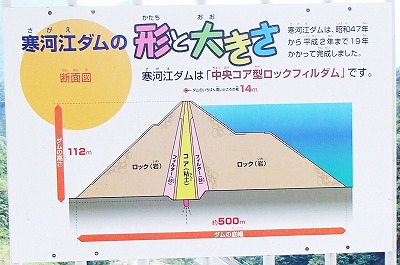

果たして寒河江ダムは、より安全にと、ロックフィルダムにしたのでしょうか? 『日本大百科全書』の解説には「ロックフィルダムはコンクリートダムと比べて築堤材料費が安く経済的で、基礎岩盤がそれほど堅固でないところでも築造できる」とあります「(当初)安全性(特に地震)への懸念が払拭されていなかった」(ウィキぺディア)とも。

(案内板によれば、岩(ロック)、砂(フイルター)、粘土(コア)でできている) ⇒

◩ 2008年の岩手・宮城内陸地震(最大震度6強)によって危機に瀕(ひん)した荒砥沢ダムもロックフィルダムですが、その管理事務所の説明員は「なぜコンクリートダムではないのですか?」という私の質問に、「地盤がもろい粘土質。豆腐の上にコンクリートはのせられない」と答えたのです。

◩ 2008年の岩手・宮城内陸地震(最大震度6強)によって危機に瀕(ひん)した荒砥沢ダムもロックフィルダムですが、その管理事務所の説明員は「なぜコンクリートダムではないのですか?」という私の質問に、「地盤がもろい粘土質。豆腐の上にコンクリートはのせられない」と答えたのです。

さらに「土砂の一部がダムになだれこみ、6mのダム津波が起きた。

それが堤体の方向に向っていたら危なかった」とも説明しました。

衝撃でした。あの説明は今も忘れられません。

(荒砥沢(あらとざわ)ダムの真上で起きた地震による日本最大の山体崩壊。延長1.3キロ、幅800m、最大落差148m) ⇒

【疑問Ⅱ】 こんなにも巨大なダムがなぜ必要なのか?

◩ 堤体に『寒河江ダムのはたらき』という案内版があります。「洪水を防ぎ」「農業用水を送り」「水道用水を送り」「電気をつくり」「川の環境を保護する」という“5つのはたらき”が列挙されています。ダム関係者には悪いですが、本当ですか?

◩ 堤体に『寒河江ダムのはたらき』という案内版があります。「洪水を防ぎ」「農業用水を送り」「水道用水を送り」「電気をつくり」「川の環境を保護する」という“5つのはたらき”が列挙されています。ダム関係者には悪いですが、本当ですか?

(満々たる寒河江ダム(2012/5/22撮影)) ⇒

◩ 第一の疑問は、2013年7月の集中豪雨で、寒河江ダムに頼っていた市や地域が断水しました。地下水と併用していた市町は被害が少なかったそうです。

村山、東根から山形、上山までの6市6町までの水道水を送り続けるのが妥当なのですか?

第二に、集中豪雨後、寒河江川は長期間濁り続け、寒河江川の鮎は壊滅的打撃を受けました。土砂崩れのひどかったダム上流がきれいになってもダムの下流は濁り水のままでした。

「川の環境を保護」ではなく、ダムが川を破壊しているのではないですか? 最近では「洪水を防ぐ」というダムの役割にも疑問が大きくなっています。農業用水や電気をつくるという役割にも時代の変化が押し寄せています。ダムを見直す時です。

【疑問Ⅲ】地震や集中豪雨で山崩れ・ダム決壊が起きる心配は?

◩ 寒河江ダムにとっての脅威は直下型地震と月山の深層崩壊です。

◩ 寒河江ダムにとっての脅威は直下型地震と月山の深層崩壊です。

万が一、寒河江ダムが決壊したら西川町、寒河江市、河北町、中山町、山辺町、そして山形市と天童市の一部(約10万人)が危機にひんするのでは?

(2013年7月の集中豪雨でダム湖岸が崩落。周辺は崩れやすい砂礫(されき)の土質です)⇒

◩ 月山ダム周辺が崩れやすい土質であることは建設当時から国や県、建設業者も分かっていました。

◩ 月山ダム周辺が崩れやすい土質であることは建設当時から国や県、建設業者も分かっていました。

ダムの案内版には「ダムサイト左岸の大規模地すべりに鋼管杭等の各種対策工を施す…」とあります。

地元でも以前から「あの辺は山が動いている」と言われていました。

(山中腹に掘られた林野庁の集水井。上方にも下方(右写真)にもあり、地下でつながっているのか水がごうごうと流れていた)⇒

◩ 右の写真2枚のように、数年前から林野庁が月山の山体に集水井を掘っています。地下に大量の水が溜まっているから?

◩ 実際、月山周辺では七五三掛地区、肘折、大井沢と地盤の崩落が続いています。

◩ 実際、月山周辺では七五三掛地区、肘折、大井沢と地盤の崩落が続いています。